「集団的自衛権と秘密保護法」 1

集団的自衛権と秘密保護法。それは一体となって、米軍の利益に日本が否応なくまきこまれる体制作りであり、

憲法を中心につくられた戦後という社会の一角をつきくずす。あたかも洪水のとき、土手を崩壊させる一穴のようなものだ。

記者と市民にむけて問題を考える連載をはじめる。

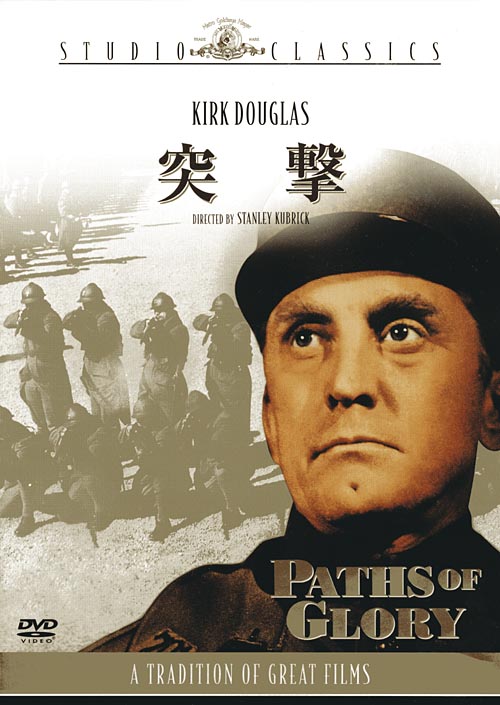

兵士の眼で──映画 「突撃」 を観て

2013.10.15

カークダグラス主演の 「突撃」 という映画をDVDで観た。

第一次世界大戦の前線で、800キロメートルにわたって仏、独の軍隊が塹壕にこもって睨み合った。

仏軍の司令官が、参謀本部の指示により、自身の出世をかけて突撃命令を出す。命令を出した瞬間、将軍が副官とコニャックを飲み交わす。

皮肉っぽく、安全圏にいて自分の栄誉を気に掛ける醜悪な人間像を表現している。

膠着しきった前線で、この突撃は無理そのものであった。

塹壕を出ても、独軍の十字砲火にさらされて部隊は一歩も進めない。壕に、鉄砲に撃たれた遺体が転がり込んでくるありさまだ。

司令官は激怒し、狂ったようになって砲兵隊に自国の歩兵に向けて砲弾を撃ち込め、と指示を下す。

砲兵隊の尉官は、「将軍の書面による命令がなければ従えない」 と言って拒否。

作戦は大失敗に終わった。

問題はその先にあった。

命令を出した将軍は、突撃命令それ自体の誤りを湖塗するため、前線の兵士たちを軍法会議にかけるのである。

いわく、「敵前で突撃命令に従わなかった兵士が、陸軍刑法に違反する」 というのである。

本当は突撃できなかった大隊全部が訴追さるべきところ、三人がくじ引きか、直近の上官のピックアップで起訴される。

カークダグラス演ずる大佐は、突撃命令を受けた連隊の指揮官であるが、フランスきっての刑事弁護士出身だった。

軍法会議では、カークダグラスが弁護人となる。彼は三人がまったく奇妙な選抜で選ばれたこと、突撃命令そのものが誤りであったこと、

命令を出した上官が自国の軍隊を砲撃する狂った命令を出したことを主張し、これを証明する証人申請を行うが、ことごとく却下される。

観客は軍法会議ってひどいよな、まさか普通の裁判所ではそんなことはあるまいと思って、つまり、他人事のようにこれを見るだろうが、

警視庁(イスラム違法捜査)、JR(神田駅多重架工事差し止め)、

東京都(築地移転阻止)などの事件で強大な権力を相手に満身創痍の闘いを余儀なくされてきた弁護士としては、他人事ではない。

「一歩も進めなかった」、という法廷供述を検察官役にとられ、三人に死刑が求刑される。

カークダグラス演ずる弁護人の最後の弁論には、「この茶番劇は人類に対する罪でさえある」 という言葉があった。

私もこれと同じような精神を込めて弁論をしたことがあった。“Why did you become a lawyer” 汝いかにして法律家を志したのか。

つまり、エネミーは目の前にいる国の役人や検事などではさらさらなく、あえて良心、内なる良心から眼をそらす、あなたの内面である。

という弁論。

死刑執行の場面は無慈悲がリアルを極める。

軍楽隊がドラムをたたく。これは何のための音楽か。

執行の杭に縛りつけられた、神父に最後の救いを求めて嘆く一人の兵士に、執行の指揮官が近づいてささやく。

「I am sorry」 翻訳のテロップは 「残念だ」 となっているが、この日本語は弱い。

そうではなく、「申し訳ない。」 ではないのか。「何にもできない俺たちが申し訳ない」 のだ。

これは、冤罪の被告を救えず、法理も立ち正義もある、勝って当然の住民運動訴訟で勝てない弁護士の言葉でもあるのだ。

兵士の眼で見よ。「栄光」 や 「正義」 でなく、塹壕から身を乗り出すことが直ちに命と肉体の痛みに通ずる下級兵士の眼に立って、

軍や戦争や安保を語れ。集団的自衛権や国防軍審判所(軍法会議)という言葉を兵士の心で語れ。

石破茂幹事長は4月21日の週刊BSTBSで、

「現在の自衛隊で隊員が上官の命令に従わない場合は、自衛隊法で最高でも懲役7年が上限であることを説明し、こう語った。

『これは国家の独立を守るためだ。出動せよ』 と言われた時に、いや、行くと死ぬかもしれないし、行きたくないなと思う人がいないという保証はどこにもない。

だから(国防軍になったときに)それに従えと。それに従わなければ、その国における最高刑に死刑がある国なら死刑。

無期懲役なら無期懲役。懲役300年なら300年。そんな目に合うくらいなら,出動命令に従おうという。

人を信じないかと言われるけれど、やっぱり人間性の本質から目をそむけちゃいけない

(以上の引用 2013年7月16日付東京新聞朝刊)」 と述べて、かかる重罰を科すために国防軍審判所は必要だと述べた。

と、自民党改正草案が想定する、軍刑法と軍法会議について述べた。この言葉には微塵も命奪われる下士官、兵の立場の反映がない。

戦争は兵士の眼で語れ。記者とメディアは、集団的自衛権を、殺される兵士と家族の立場で論ぜよ。

題材はベトナム戦争、イラク戦争、アフガン戦争、いや戦争という戦争には必ず政治家、司令官の 「栄光」 と兵士の悲惨とが反比例的に存在する。

そこを生きた言葉で洗い出せ。

「突撃」 の原題には、作者の深い悲しみと憤りが込められた。“PATHS OF GLORY”──「栄光への道」 である。

|